Por Jorge Falcone

En tiempos en que la Primera Línea chilena continúa peleando indoblegablemente por quebrar el continuismo pinochetista de Sebastián Piñera; el hartazgo de la sociedad paraguaya estalla doblegando a las fuerzas represivas y haciendo tambalear al gobierno corrupto del presidente infanticida Mario Abdo Benítez; y en nuestro país se rebelan lxs formoseñxs contra el retroceso a un protocolo restrictivo por parte del Estado provincial; precisamente cuando Argentina cumple 45 años desde la dictadura que faenó a una generación con el fin de instaurar un país para pocos, resulta propicio interrogarse qué fuimos capaces de hacer con aquella lección y cómo nos paramos como pueblo ante un futuro todavía incierto.

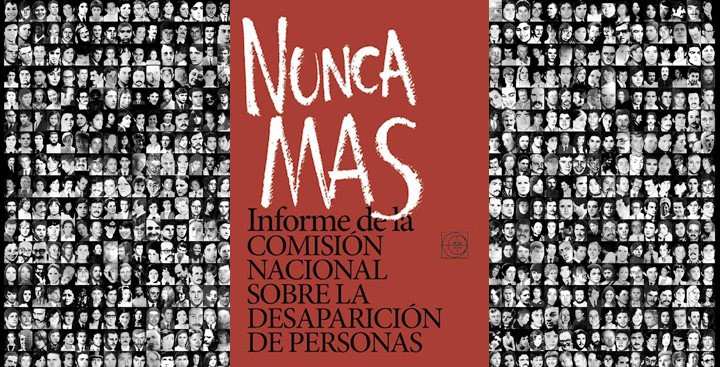

Un punto de partida posible parecería ser detenerse a considerar qué clase de mandato instauró como sentido común ese texto canónico que en los albores de esta democracia de baja intensidad recopiló la denuncia de los horrores padecidos por la sociedad argentina durante el gobierno de facto.

Como se recordará, el 29 de diciembre de 1983 Ernesto Sábato fue elegido Presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), debido a la imagen de honestidad y espíritu crítico que trasuntaba ante la sociedad argentina. La tarea encargada consistió en relevar miles de casos de secuestro, desaparición, tortura y ejecuciones. Cada uno fue documentado en un archivo numerado. Se compilaron más de 50.000 páginas de documentación.

Tras la rendición del gobierno militar en la Guerra de Malvinas, la crisis política se profundizó, la dictadura ya no pudo recuperarse, y se fue configurando un nuevo escenario político en el que distintas organizaciones sociales y la Multipartidaria – el espacio que reunía a la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Intransigente, el Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo – retomaron, aunque con distintos matices, la búsqueda de los desaparecidos.

Pero además, en tal contexto creció una demanda novedosa: el pedido de enjuiciamiento a los responsables políticos de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Un buen ejemplo al respecto se vio en la multitudinaria “Marcha por la vida” realizada en octubre de 1982, que adoptó como consigna central “juicio y castigo a los culpables”.

Ante la creciente movilización social – incluso por parte de actores que antes habían sido renuentes a expresar su apoyo a todo tipo de demandas que reivindicaran el cumplimiento estricto de los Derechos Humanos -, el 28 de abril de 1983 la dictadura militar respondió con un informe conocido como “Documento final”, en el que, como lo adelantaba su título, el gobierno de facto interpretaba la violencia estatal que instrumentara como parte de una batalla final contra “la subversión y el terrorismo”. En ese mismo texto, también se descalificaba a las denuncias por las desapariciones, se daba por muertos a los desaparecidos, y se dejaba “al criterio de Dios” el juicio final sobre el accionar represivo llevado a cabo durante esos años.

Esta mirada sobre el pasado argentino asumió carácter jurídico con la ley 22.924, titulada “Ley de Pacificación Nacional” y conocida como Ley de Autoamnistía, en la que se instaba a que el pasado “nunca más vuelva a repetirse”, y se pretendía justificar el conjunto de crímenes cometidos en virtud del decreto que, en febrero del año 1975, habían firmado Isabel Perón e Ítalo Luder para avalar el Operativo Independencia, en el que se instruía al Ejército a “aniquilar el accionar del enemigo subversivo”, decisión aún impune que – hablando en plata – dio luz verde a la carnicería posterior que habría de cernirse sobre lxs argentinxs.

Luego de su triunfo en las elecciones de octubre y apenas asumida su presidencia, en diciembre de 1983, Alfonsín tomó una serie de medidas tales como la derogación de la Ley de Autoamnistía Militar, el enjuiciamiento a siete jefes guerrilleros y a las tres primeras Juntas Militares, y la que produjo más polémica: la reforma del Código de Justicia Militar, para que se conformara por su medio un Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que tendría la potestad de juzgar el accionar militar y las violaciones a los Derechos Humanos, dejando abierta la posibilidad de apelar en primera instancia a la Cámara Federal. Dichas iniciativas se inscribían en un análisis del accionar militar que pretendía diferenciar la responsabilidad jurídica, política y militar de los altos mandos, los que habrían “abusado de su autoridad” para cometer todo tipo de “excesos” – tal la liviandad con que se calificó al plan sistemático de exterminio de opositorxs perpetrado a partir del 24 de Marzo de 1976 – en los actos represivos, y la de quienes habían acatado sus órdenes siguiendo estrictamente el principio de obediencia.

Algunas de estas medidas fueron fuertemente repudiadas tanto por los organismos de Derechos Humanos como por varios partidos políticos. El cuestionamiento central se focalizaba en la idea de que fueran los propios militares los que debían juzgar el accionar de sus pares en el pasado. Pocos actores confiaban en la imparcialidad de tal tribunal. Este rechazo creció, y tomó fuerza – incluso en el propio partido radical – la idea que habían impulsado los organismos de Derechos Humanos: crear una comisión parlamentaria que juzgara los crímenes cometidos por la dictadura militar.

Pero Alfonsín no estaba de acuerdo con esta propuesta, porque sostenía que si se dejaba esta tarea en manos del Poder Legislativo, se generaría un clima político de alta tensión, que favorecería la adopción de condenas radicalizadas por parte de los parlamentarios. De algún modo, el primer presidente democrático temía que, ante esas previsibles condenas, se produjera un enfrentamiento severo con las Fuerzas Armadas que pusiera en crisis la gobernabilidad demoliberal. En aras de esquivar esta alternativa, en los círculos cercanos a Alfonsín comenzó a tomar relevancia la idea de crear una comisión integrada por notables de la sociedad civil capaz de llevar a cabo las tareas de investigación.

En esas condiciones políticas surgió la CONADEP. Si bien varios organismos rechazaron originalmente la idea, muchos familiares y testigos de las desapariciones le confiaron su testimonio. La investigación se materializó en el libro Nunca Más, cuya información resultó sumamente valiosa para llevar a cabo, un año después, la entrega del Informe y el Juicio a las Juntas.

Por varios motivos, ese se convertiría en uno de los textos más importantes que se han producido en Argentina desde la reapertura democrática durante el siglo XX. Su impacto social sigue siendo asombroso en el marco de una sociedad que aún no ha saldado aquel pasado tan traumático.

El informe en cuestión otorgó mayor legitimidad pública a la voz de los familiares y los militantes de los organismos de Derechos Humanos, dado que la sola publicación de la información recopilada atentaba contra uno de los propósitos centrales de la “política de desaparición”: borrar todas las huellas de los crímenes cometidos.

Por todas estas razones, el libro es altamente valorado socialmente. Pero, en tanto y en cuanto la memoria social es un capital en disputa, su recepción ha ido variando con los años y su prólogo generó una serie de polémicas, porque allí quedó expuesta una interpretación de la violencia política conocida como la “Teoría de los Dos Demonios”.

Se trata de una coartada ideológica – falaz por donde se la revise – destinada a eximir de responsabilidad histórica a buena parte de los sectores medios que en la primera mitad de los 70s cantaron a voz en cuello “Montoneros, el pueblo te lo pide, queremos la cabeza de Villar y Margaride”, y en la segunda se autojustificaron esgrimiendo el siniestro argumento de “Algo habrán hecho”. Esos sectores, que compraron televisores color y recorrieron el mundo con el dólar barato de Martínez de Hoz y luego le otorgaron a Menem el voto-cuota, medraron – y aún medran – con la “Teoría de los dos demonios” que formula primero el alfonsinismo consagrándola por acción (o sea, proscribiendo a los generales represores y a los líderes revolucionarios), y el menemismo por omisión (ya que libera a los generales represores y a los líderes revolucionarios) Como queda de manifiesto, ninguna de las dos acciones cuestiona el sentido último de la teoría en cuestión.

Tal comportamiento no se explica sin tener en cuenta que vivimos en una sociedad escarmentada, dado que el Terrorismo de Estado dejó un saldo disciplinador en el cuerpo social y clavó nuevamente en la pica de la Plaza de Olta la cabeza de quienes se animaron a desafiar a la oligarquía.

Así, de un tiempo a esta parte hay espacio para hablar en nombre de la generación del 70, y hasta para gobernar proclamando “Somos hijos y nietos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, pero no existe voluntad para revisar a fondo la porción ilegitima de la deuda, contraída con la violación de embarazadas y la apropiación de sus hijos como botín de guerra. Esos son los niveles de permisividad con que se afronta un tema tan sensible.

No era muy diferente cuando José Hernández decidió ser abogado del montonero “Chacho” Peñaloza. En todo caso, el pueblo argentino viene librando desde hace más de dos siglos una lucha sostenida contra el coloniaje, que a la fecha adquiere formas cada vez más sofisticadas, falaces e intelectualmente difíciles de contrarrestar y desmontar. Por eso hay que detenerse a pensar en la “Teoría de los dos demonios” como mecanismo fundamentalmente impugnatorio de las fuerzas que en el pasado reciente osaron desafiar al poder real, generado para garantizar la tranquilidad de conciencia de aquellas franjas sociales que en su momento no confrontaron directamente con el mismo.

Esta interpretación del pasado argentino que subyace en el prólogo originario del libro fue reformulada en el año 2006, cuando el “Nunca Más” se reeditó con un anexo que incluía un listado más completo de los desaparecidos y de los centros clandestinos de detención. En esta reedición, la línea argumentativa del prólogo se modificó argumentando que la violencia estatal y la utilizada por las organizaciones populares no eran simétricas y, por lo tanto, tampoco igualmente repudiables, a tal punto que el lema Nunca Más, si bien suponía un claro reclamo por el cese del uso de la violencia política, no podía significar asimismo un repudio por las consignas políticas que portaron muchos militantes durante los años setenta, nucleados en dichas organizaciones.

A pesar de esta polémica, el Nunca Más siguió provocando una alta identificación en la sociedad argentina, como lo prueba el hecho de que el título del libro se convirtió en una consigna utilizada en diversos tipos de manifestaciones públicas convocadas para pedir justicia, no solamente cuando se trata de hechos relacionados con la dictadura, sino también cuando se trata de reclamos vinculados al respeto por cualquier tipo de derecho.

Pero es menester concluir este análisis poniendo en blanco sobre negro que lo que en dicha consigna subyace desde su origen es el imperativo de dar por concluidas tanto la era de las pretensiones golpistas como la de las utopías revolucionarias, propósito categóricamente antidialéctico, toda vez que la Historia prueba que es imposible suprimir por decreto la lucha de clases, a veces larvada y muy otras manifiesta. Como sucede ahora mismo en varios países de la región.

Que aún subsistan guerrillas remanentes del contexto de la Guerra Fría como ocurre en Colombia, donde el índice de exterminio de ex insurgentes desmovilizados lo explica por sí solo, rebeliones campesinas armadas como en el caso de Paraguay frente a un contexto de explotación feudal, o experiencias de nuevo cuño como lo es la del zapatismo chiapaneco, que no surge proponiéndose el “asalto al Palacio de Invierno” sino más bien la defensa político – militar de un territorio en el que germina una convivencia más humana que la que ofrece este capitalismo del caos, no supone que tales realidades representen la tendencia emancipatoria general que se va configurando en Nuestra América.

Los ejemplos mencionados al comienzo de esta nota permiten vislumbrar un rumbo signado por rebeliones incubadas durante un largo – y a menudo aparentemente sordo – período de descontento capaz de eclosionar frecuentemente a partir de un “hecho menor” (como ocurriera en octubre de 2019 en Chile con el incremento del peaje del transporte subterráneo), lo que a continuación suele convertirse en aquella chispa que enciende la pradera.

Ojalá prestaran mayor atención a esos fenómenos las organizaciones populares que ya están pensando qué tajada sacar en las próximas elecciones.

Porque la Revolución no ha muerto. Sólo viste nuevos ropajes.

Fuente: La Gomera de David