El avance militar de la “Conquista del Desierto” tuvo su correlato genocida con el traslado y distribución de los indígenas despojados. Los historiadores Nagy y Papazian descubrieron en los archivos de la Armada los vestigios de una historia borrada en medio del Río de la Plata.

Por Nahuel Croza

“Mi bisabuela o mi abuelo, solía decir que la habían llevado a Martín García”, recuerda el historiador Mariano Nagy haber leído en registros de relatos orales de personas mapuches en reiteradas ocasiones. El investigador y Alexis Papazian, ambos doctores en Historia de la Universidad de Buenos Aires, iniciaron en 2006 una investigación (titulada “Genocidio, diáspora y etnógosis indígena en la construcción del Estado-Nación argentino”, dirigidos por Diana Lenton) para reconstruir en base a archivos de la Armada Argentina los traslados de indígenas capturados en la denominada Campaña del Desierto (1878-1885) a la isla ubicada en el Río de la Plata, a escasos kilómetros de la costa uruguaya.

“En aquel momento, hace unos 20 años, cuando empezamos a trabajar en el tema, había referencias vagas a Martín García en algunos relatos, en la obra de Enrique Mases que habla de la distribución de prisioneros indígenas, una obra clave para quienes trabajamos la temática, en entrevistas que la mencionaban, pero entendíamos que no había una investigación más sistemática de lo que significaba”, explica Nagy en diálogo con Canal Abierto.

En estas últimas semanas, su investigación fue utilizada como fuente documental para una denuncia de la comunidad mapuche rankel Rupu Antv que recayó en el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. La presentación solicita que se inicie el Juicio por la Verdad para investigar los delitos cometidos por el Estado Argentino en la isla, solicita la preservación del sitio como lugar de memoria y la reparación histórica por el genocidio contra los pueblos originarios que aún no se reconoce a nivel estatal.

“Nosotros nos enteramos por publicaciones en medios de esta noticia, de la causa no sé absolutamente nada, ni nos consultaron”, advierte el investigador adjunto del Conicet y del ICA (Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA).

La investigación

Los historiadores trabajaron en base a la documentación interna que encontraron en el Archivo General de la Armada (AGA, en la calle Bolívar al 1600 de la ciudad de Buenos Aires) correspondiente a órdenes, remisión y distribución de prisioneros, listados de detenidos y correspondencia mantenida durante el período 1870-1890, entre la Inspección y Comandancia General de Armas (ICGA) y las autoridades de la isla Martín García. Durante ese tiempo, funcionó allí un centro de detención de indígenas donde fueron confinados miles de aborígenes sometidos. “No sabemos exactamente cuántos hubo en cada momento, pero entre 1880 y 1887 pueden haber pasado alrededor de 5000 indígenas. De todos modos, no están los listados completos como para poder establecerlo”, explica Nagy.

La isla fue, además, uno de los puntos desde donde los indígenas fueron repartidos a diversos destinos con el fin de utilizarlos como fuerza de trabajo en actividades productivas o en el servicio doméstico, e incluso como tropa para el Ejército o la Armada.

Despojados de sus territorios, los indígenas eran enviados a Buenos Aires, donde permanecían poco tiempo, y de allí iban a Martín García o a otros puntos de concentración para luego ser distribuidos por el país si eran considerados “útiles”.

El General Luis María Campos ordena al Coronel Donato Álvarez que “se reciban en depósito en esa isla, los indios y chusma que conduce el vapor ‘Santa Rosa’” a la vez que pide que “En el mismo vapor… [remitan] todas las indias mujeres y chusma de los que anteriormente se mandaron a su parte, que se encuentran en condiciones de venir a esta Ciudad”.

(Documento del Archivo General de la Armada, relevado por los investigadores)

Campo de concentración

“Después de un año de trabajo, en el que pudimos ir periódicamente al archivo, encontramos alrededor de 500 documentos. Viendo toda la documentación, por la dinámica del lugar y a medida que avanzábamos en su estudio, nos parecía que se trataba de un campo de concentración por varios factores. El primero era que los prisioneros iban a la isla por su condición de indígenas, eran indios presos. Eran catalogados y de acuerdo a su utilidad podían ser “indios presos” o “indios en depósito”, según la terminología de la época que aparece en los documentos”, describe Nagy.

“Si cuando los examinaban les servían para el trabajo, entonces los repartían. Caso contrario, en algunos listados dice, por ejemplo, “indios inútiles o débiles”. En las listas, ponían al costado la afección que tenían y en algunos casos se señalaba como afección ser viejo o ser rengo. Entonces, no se trataba de una inspección solamente sanitaria, sino que justamente estaban viendo si servían o no como mano de obra”.

En otros documentos aparece la referencia a los trasladados como “prisioneros de guerra”, dando a conocer que no sólo estaban en la isla por su condición de indígenas, sin haber cometido delito alguno, sino que fueron llevados allí tras su derrota y desplazamiento.

“Otro factor que nos llevó a pensarlo como un campo de concentración es que no había un lapso de detención explicitado, no había un debido proceso, no había un crimen cometido, un delito y no había una fecha para salir. Era todo muy arbitrario, de acuerdo a decisiones militares y estatales”.

Según el análisis de los historiadores, el campo de concentración estuvo en funcionamiento entre 1870 y 1887-88, teniendo el pico de prisioneros entre el 78 y el 85. Los prisioneros no llegaban sólo del sur, también del litoral y de la región chaqueña.

“Hace 10 años que estoy metido acá, no hice nada”, sostiene en una carta de reclamo el cacique Juan José Catriel, luego de la cual es liberado.

“En 1870 para nosotros se produce un parteaguas respecto a las políticas estatales respecto a los indígenas, incluso con los indios amigos. Se los empieza a hostigar y, cuando hay algún problema, los llevan a Martín García. En ese primer momento, no son repartidos y encontramos que son incluso visitados; no entran a un sistema de distribución. A medida que avanza la década, los indígenas son clasificados y repartidos en establecimientos productivos: ingenios azucareros, viñedos, las fuerzas armadas; y las mujeres para el servicio doméstico”.

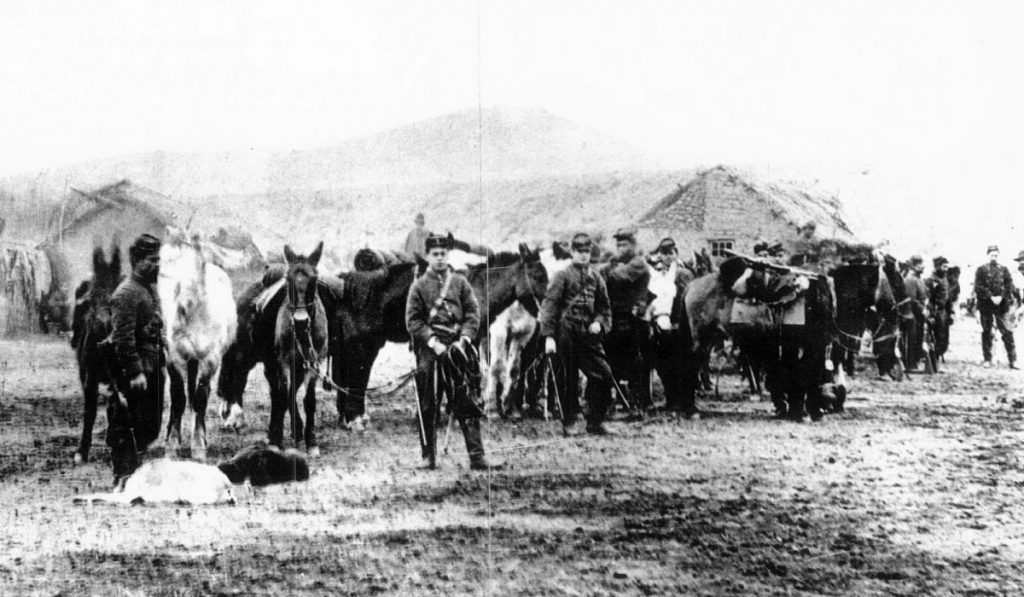

Hacia fines de la década del 70 del Siglo XIX, el número de prisioneros crece exponencialmente, a medida que las tropas del general Roca van avanzando. “La campaña oficial, la Conquista del Desierto, arranca en 1879, pero ya antes en 1877-78, especialmente cuando asume Roca en el Ministerio de Guerra, se incrementan las deportaciones. Alsina logra llegar hasta el límite de lo que sería hoy La Pampa y establece en el 76 la famosa zanja, que queda inconclusa. Allí monta una serie de comandancias, como Trenque lauquen, Guaminí, Carhué y Puán. Desde ahí parten las tropas de Roca y van arrestando un montón de comunidades, incluso capturan al cacique Pincén antes de la Conquista del Desierto. Entonces el flujo de personas detenidas y clasificadas en la isla se incrementa notoriamente”.

De ese período, encontraron correspondencias que decían, por ejemplo: “Mándeme 14 indígenas con su familia para establecimiento tal”, o “va el barco a establecerse en Martín García para que tome 150 indígenas para la escuela de practicantes de la Marina”.

“El campo de concentración reforma, disciplina y civiliza a los indígenas para hacerlos útiles al Estado y a particulares”, describen en su trabajo los historiadores. Utilizado como instrumento “civilizatorio” de disciplinamiento y control el campo reduce a los indígenas a seres sin derechos. De este modo, se los puede bautizar, casar y enterrar bajo normas y creencias culturales impuestas. Se los hace trabajar. Se los vacuna. Se los envía a la escuela. Se separa a las familias y se dispone de sus miembros para que sirvan en distintos destinos.

Continuidades: Campos de concentración y campos de detención y exterminio

Consultado por si en su investigación establecieron alguna continuidad entre su objeto de estudio y los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) de la última dictadura, Nagy sostiene: “Yo, particularmente, siempre lo he reflexionado. La gran diferencia, entre lo que pensamos como campo de concentración al estilo siglo XIX y los centros clandestinos de detención es que la apropiación y el reparto de los prisioneros, sobre todo de los niños, era pública, no clandestina como durante la dictadura”.

“Siempre hay un debate entorno a si se trató de un genocidio. Es claro que el de la Conquista del Desierto lo fue; el debate en torno a la Dictadura no está tan cerrado, hay un consenso que va más hacia terrorismo estado que genocidio”.

“La gran diferencia para mí tiene que ver con eso, con la construcción del otro, la deshumanización y el reparto de los niños, que era una política bastante naturalizada, que entonces adquiere ritmos y masividad notables al punto de que esos repartos generan indignación y quejas de sectores de la sociedad porteña”.

Las críticas en la época se enfocaron en el trato a los indígenas y el reparto de las tierras obtenidas con el desplazamiento de las comunidades y la concentración de las mismas en pocas manos.

“Cuando llegan los contingentes al Puerto de la Boca, se ve públicamente como los indígenas lloran, tratan de rebelarse y que no los separen de sus hijos. Hay crónicas periodísticas y en los debates parlamentarios hay un discurso muy famoso de Aristóbulo del Valle a la Cámara”.

“Hemos tomado familias de los indios salvajes, las hemos traído a este centro de civilización, donde todos los derechos parece que debieran encontrar garantías, y no hemos respetado en estas familias ninguno de los derechos que pertenecen, no ya al hombre civilizado, sino al ser humano: al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido; al niño lo hemos arrancado del seno de la madre, al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte; en una palabra, hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre”. (Palabras del senador bonaerense Aristóbulo del Valle, en el Senado de la Nación, 19/8/1884).

“El sentido común respecto de los campos de concentración, cree que nacieron con los nazis, cuando en realidad son un dispositivo del siglo XIX, sobre todo, de la segunda mitad del siglo. En sus orígenes no tenían la intencionalidad de lo que después fueron los campos de exterminio nazis, como Auschwitz. Por eso se diferencia entre campo de concentración y de exterminio. A veces pueden convivir y a veces pueden pasar de uno a otro”.

Así como en Martín García, en Cuba, en 1870, Estados Unidos los utilizó para alojar prisioneros de guerra, bautizándolos campos de reconcentración. Inglaterra les puso el nombre en Sudáfrica a fines del siglo XIX, etcétera.

La Campaña del Desierto estableció varios campos de concentración, algunos permanentes y otros transitorios, en Valcheta, Chichinales, Chimpay (en la provincia de Río Negro) y Junín de los Andes (Neuquén) y en las comandancias mientras duraron las operaciones militares.

In situ

Luego de la investigación documental, Papazian y Nagy viajaron varias veces a la isla. “Hay una narrativa hegemónica que habla de que fue un presidio desde la época colonial y que allí estuvieron presos Yrigoyen, Perón y Frondizi. Pero se borró cualquier referencia al encierro de indígenas y cualquier vestigio del campo de concentración”, relata Nagy.

Hoy en la isla hay una señalización del gobierno bonaerense que dice que allí estuvieron detenidos los caciques Pincén y Catriel, pero silencian la existencia del campo.

Fuente: www.canalabierto.com.ar